今年もやってきましたこのシーズン。医療業界のお祭りと勝手によんでいる、

調剤報酬(診療報酬)の改定です。

- 2020年の調剤報酬改定内容(新設・変更点)について

- 行政からの資料や疑義解釈へのリンクを紹介

毎回言ってますが、算定要件や点数がどのように変わるのか、調剤薬局で働いているなら絶対押さえなければならない、超重要なイベント。

厚労省や中医協(中央社会保険医療協議会)から色んなペーパー(資料)が出てるけど、「どの資料を確認すれば良いかわからん」、「わざと分かり難く書いてるとしか思えない」、「量が多すぎて読む気になれない」という嘆きをよく聞く。

ということで!令和元年度(2020年度)の調剤報酬(診療報酬)改定は『何が変わるの?』、『点数はどう変わる?』、『算定要件は?』といったお悩み解決のため、できるだけ分かりやすくまとめたいと思う。

知らないでは済まないのが調剤報酬改定のやっかいな所なので、明日からの業務に困らないよう、改定項目をしっかりと押さえましょう。

※この記事は、改定内容のポイントに絞ってます。詳細の解説が必要そうな場合は別記事(対象項目にリンク貼ってます)にまとめたので、併せて参考にしてみてください。

本記事は、以下の資料を基に、最低要件と点数をまとめています。

も く じ

2020年の変更点の概要を押さえる

今年も、新たに加算が追加されていたり、算定要件が変更になっていたり、点数が変わっていたりと、盛りだくさんな報酬改定となっている。

なので、まずはポイントを把握した後に、細かく変更点をみていこうと思う。まずザックリとしたポイントは以下のとおり。

- 対人業務(薬学管理料)に点数が厚くなり、対物業務(調剤技術料)は点数が低めに!

- 新設される加算は薬学管理料のみ。

- 調剤技術料では一部要件が算定要件・点数の変更(基本厳しめ)

2015年の『患者のための薬局ビジョン』にのっとり、対人業務である薬学管理料部分に加算を増やし、対物業務である調剤技術料は点数を低くしたり算定条件が厳しくなる。

新設の加算は以下の7つ。

- 服用薬剤調整支援料2

- 特定薬剤管理指導加算2

- 吸入薬指導加算

- 経管投薬支援料

- 調剤後薬剤管理指導加算

- オンライン服薬指導料(通常・在宅患者の2種)

※すべて薬学管理料に分類される

つづいて、点数や算定要件が変更となったのは以下の9つ。

- 調剤基本料

- 地域支援体制加算

- 後発医薬品調剤体制加算

- 内服の調剤料

- 薬剤服用歴管理指導料(薬歴料)

- かかりつけ薬剤師指導料・かかりつけ薬剤師包括管理料

- 服薬情報等提供料

- 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料

※調剤技術料(①~④)はマイナス系、薬学管理料(⑤~⑧)はプラス系の変更が多い

点数や算定要件、2018年の条件との変更点は何なのか、それぞれ見ていきましょう!

※2018年の調剤報酬改定では何が変更となったのか確認したい場合は、以下の記事を参考にしてください。

2020年に新設される加算!算定要件や点数は?

まずは、2020年から新設される加算についてまとめていきます。

それぞれの加算に対し、『①点数』、『②算定要件』、『③ポイント・注意点』を整理していく。

服用薬剤調整支援料2:提案のみでOK

(新設)

服用薬剤調整支援料2 100点(3月に1回まで)

複数の保険医療機関より6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されていたものについて、患者若しくはその家族等の求めに応じて、当該患者の服用中の薬剤について一元的把握を行った結果、重複投薬等が確認された場合であって、処方医に対して、当該重複投薬の状況が記載された文書を用いてその解消等に係る提案を行ったときは、3月に1回に限り所定点数を算定する。

服用薬剤調整支援料2は重複投薬の解消を提案すると算定できる。薬剤を減少させなくてもOK。

服用薬剤調整支援料(125点)に2つ目ができた。もともとの加算は、6種類以上の内服薬を処方医への提案によって2種類以上減少した場合に算定できる加算でしたね。

今回追加となった服用薬剤調整支援料2は、重複投薬が確認された場合に処方医へ提案することで算定できる加算。算定できるのは3ヶ月に1回まで。

算定要件を読む限り、薬剤減少を条件とはしていないので、提案のみで算定できるよう。

これ、薬剤を減少させたときは「重複投薬・相互作用等防止加算」になって、薬剤を減少できないときは「服用薬剤調整支援料2」となる感じですかね。

医師への情報提供内容は、以下の5項目が最低限の内容。

- 受診中の医療機関・診療科等

- 服用中の薬剤の一覧(処方背景含む)

- 重複投薬の状況

- 副作用の恐れがある症状及び関連する薬剤

- その他(残薬の状況等)

※こちらの様式3がフォーマット

特定薬剤管理指導加算2:がん治療に特化したハイリスク加算

(新設)

薬剤服用歴管理指導料 特定薬剤管理指導加算2 100点(月1回まで)

[対象患者]

保険医療機関(連携充実加算を届出ている場合に限る)において、抗悪性腫瘍剤が注射されている悪性腫瘍の患者であって、化学療法のレジメン(治療内容)等について、文書により交付されているもの。

[算定要件]

(1)保険医療機関で、抗悪性腫瘍剤を注射された患者について、当該患者の治療内容等を文書により確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合であって、当該患者の同意を得た上で、調剤後の抗悪性腫瘍剤の服用に関し、電話等により服用状況、副作用の有無等について患者に確認し、当該保険医療機関に必要な情報を文書等により提供した場合には、特定薬剤管理指導加算2として、月1回に限り100点を所定点数に加算する。

(2)当該加算における薬学的管理及び指導を行おうとする保険薬剤師は、原則として、保険医療機関のホームページ等でレジメン(治療内容)を閲覧し、あらかじめ薬学的管理等に必要な情報を把握すること。

[施設基準]

特定薬剤管理指導加算2に規定する施設基準

(1)保険薬剤師としての勤務経験を5年以上有する薬剤師が勤務していること。

(2)患者との会話のやりとりが他の患者に聞こえないようパーテーション等で区切られた独立したカウンターを有するなど、患者のプライバシーに配慮していること。

(3)麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第3条の規定による麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導を行うことができる体制が整備されていること。

(4)保険医療機関が実施する抗悪性腫瘍剤の化学療法に係る研修会に当該保険薬局に勤務する薬剤師の少なくとも1名が年1回以上参加していること。

[経過措置]

令和2年9月30日までの間は、上記(4)の規定の基準を満たしているものとする。

- 連携充実加算(医療機関側の新設加算)を算定している病院の患者で、

- レジメンを文書で交付されつつ、抗がん剤の注射を打たれた患者に対し、

- 投薬後の服薬フォローで副作用の発生有無を確認して病院にレポート。

- 5年以上経験した薬剤師で、薬局にパーテーションが必要。

いわゆるハイリスク加算について、がん患者に対する加算が新設されましたね。

調剤後に副作用の発生有無を確認しなければならないので、つまり服薬フォローを実施することが要件に含まれてきた。

算定するためには、その他にもいくつかの超えなければいけないハードルがあり、どの程度の算定件数にいくのか未知。

おそらく、2022年の改定で盛り込まれてくるであろう、連門医療機関連携薬局の算定要件とかになりそうだから、今のうちから算定するためのルール作りが必須。

吸入薬指導加算:喘息・COPDの患者のみ

(新設)

薬剤服用歴管理指導料 吸入薬指導加算 30点

喘息又は慢性閉塞性肺疾患の患者であって吸入薬の投薬が行われているものに対して、患者若しくはその家族等から求めがあった場合であって、処方医に了解を得たとき又は保険医療機関の求めがあった場合に、患者の同意を得た上で、文書及び練習用吸入器等を用いて、必要な薬学的管理及び指導を行うとともに、保険医療機関に必要な情報を文書等により提供した場合に、吸入薬指導加算として、3月に1回に限り30点を所定点数に加算する。

喘息、又は、慢性閉塞性肺疾患(COPD)の患者のみ。その他の疾病に対する吸入はNG。

薬歴管理料の中に、吸入薬の指導にたいする加算がついた。確かに、きちんと吸えてない患者さんって、けっこういますよね。

なかなか悔しいのは、対象となる疾病が喘息・COPDだけってこと。

咳が酷くて吸入薬でてる場合とか、インフルエンザ(リレンザ、イナビル)の指導では算定できないので注意。

吸入薬指導加算での医師への連絡は、お薬手帳への記載での連絡でもOKなので、他の医師へ連絡系の算定要件より少し易しめ。

経管投薬支援料:簡易懸濁法の修得必須

(新設)

経管投薬支援料 100点

胃瘻若しくは腸瘻による経管投薬又は経鼻経管投薬を行っている患者若しくはその家族等から求めがあった場合であって、処方医に了解を得たとき又は保険医療機関の求めがあった場合に、患者の同意を得た上で、簡易懸濁法による薬剤の服用に関して必要な支援を行った場合に初回に限り算定する。

簡易懸濁法の支援を行った場合に、初めの1回だけ算定できる

算定要件は分かりやすいですね。経管投薬している患者さんに対して、簡易懸濁法を支援した場合、初回だけ算定できる。

ハードルとしてあげるなら簡易懸濁法。基本は約55℃の温湯での溶解だが、薬剤によって適切な手法は変わってくるので注意したい。

調剤後薬剤管理指導加算

(新設)

調剤後薬剤管理指導加算 30点

地域支援体制加算を届け出ている保険薬局において、インスリン製剤又はスルホニルウレア剤(以下「糖尿病治療薬」という。)を使用している糖尿病患者であって、新たに糖尿病治療薬が処方されたもの又は糖尿病治療薬に係る投薬内容の変更が行われたものに対して、患者若しくはその家族等から求めがあった場合であって、処方医に了解を得たとき又は保険医療機関の求めがあった場合に、患者の同意を得て、調剤後も当該薬剤の服用に関し、電話等によりその服用状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導(当該調剤と同日に行う場合を除く。)を行うとともに、保険医療機関に必要な情報を文書等により提供した場合には、調剤後薬剤管理指導加算として、1月に1回に限り30点を所定点数に加算する。

- 地域支援体制加算を届けている薬局で、

- インスリン、又はSU剤を使用している糖尿病患者さんが、

- 新たに糖尿病薬が処方された、又は、投薬内容が変更された場合に、

- 調剤後に状況の確認(服薬フォロー)して病院にレポート書くと算定できる。

『調剤後薬剤管理指導加算』となっているけど、糖尿病患者にたいするフォローが対象。

インスリン注かSU剤を使用していないと算定不可なので、DPP-4とかSGLT2だけだとNG。また、地域支援体制加算の算定も必須。

SU剤ってそもそも処方数が減ってるので、基本的にはインスリン注を調剤してる患者さんになるのかな。

地域支援体制加算を算定していれば狙っていきたい加算ですね。

オンライン服薬指導料:2パターンあり

オンライン服薬指導に点数がつきました。通常患者と在宅患者の2種類あるので、それぞれご紹介。

通常の患者

(新設)

薬剤服用歴管理指導料4 オンライン服薬指導を行った場合 43点(月1回まで)

[対象患者]

次のいずれにも該当する患者であること。

(1)医科点数表の区分番号A003オンライン診療料に規定する情報通信機器を用いた診療の実施に伴い、処方箋が交付された患者

(2)原則3月以内に薬剤服用歴管理指導料1又は2を算定した患者

[算定要件]

(1)別に厚生労働大臣が定めるものに対して、オンライン服薬指導を行った場合に、月に1回に限り所定点数を算定する。この場合において、注4から注10までに規定する加算は算定できない。

(2)オンライン服薬指導により、「区分番号10」の薬剤服用歴管理指導料に係る業務を実施すること。

(3)医薬品医療機器等法施行規則及び関連通知に沿って実施すること。

(4)オンライン服薬指導は、当該保険薬局内において行うこと。

(5)患者の同意を得た上で、対面による服薬指導とオンライン服薬指導を組み合わせた服薬指導計画を作成し、当該計画に基づきオンライン服薬指導を実施すること。

(6)オンライン服薬指導を行う保険薬剤師は、原則として同一の者であること。ただし、やむを得ない事由により、同一の保険薬剤師が対応できない場合には、同一保険薬局内の他の保険薬剤師(あらかじめ対面による服薬指導を実施したことがある2名までの保険薬剤師に限る。以下同じ。)の氏名を服薬指導計画に記載し、当該他の保険薬剤師がオンライン服薬指導を行うことについてあらかじめ患者の同意を得ている場合に限り、当該他の保険薬剤師がオンライン服薬指導を行っても差し支えない。

(7)患者の薬剤服用歴を経時的に把握するため、原則として、手帳により薬剤服用歴及び服用中の医薬品等について確認すること。また、患者が服用中の医薬品等について、患者を含めた関係者が一元的、継続的に確認できるよう、原則として、服薬指導等の内容を手帳に記載すること。

(8)当該服薬指導を行う際の情報通信機器の運用に要する費用及び医薬品等を患者に配送する際に要する費用は、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として、社会通念上妥当な額の実費を別途徴収できる。

(9)医薬品を患者に配送する場合は、医薬品受領の確認を行うこと。

(10)厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則(平成26年厚生労働省令第33号)第31条第1号に該当する場合(以下「特区における離島・へき地の場合」という。)は、次のとおりとする。

ア(3)については、厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則及び関連通知に沿って実施すること。

イ(5)については、服薬指導計画を作成することを要しない。

ウ(6)については、他の保険薬剤師が対応しようとする場合には、服薬指導計画以外の文書に当該他の保険薬剤師の氏名を記載し、当該他の保険薬剤師がオンライン服薬指導を行うことについてあらかじめ患者の同意を得ること。

[施設基準]

(1)情報通信機器を用いた服薬指導を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2)当該保険薬局において、1月当たりの次に掲げるものの算定回数の合計に占める薬剤服用歴管理指導料の4及び在宅患者オンライン服薬指導料の算定回数の割合が1割以下であること。①区分番号10に掲げる薬剤服用歴管理指導料②区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料(在宅患者オンライン服薬指導料を含む。)

- 薬歴管理料のオンライン服薬指導版。

- 遠隔診療(オンライン診療)を受けている患者で、

- 3カ月以内に来局している患者(初回NG)に対して算定。(全患者の1割のみ)

- 重複加算等の加算は算定できなく、服薬指導内容を原則として手帳に記載

とうとうオンライン服薬指導が正式に盛り込まれました。国家戦略特区で実施されていたときのように、遠隔診療をうけている患者が対象。

遠隔診療じたい実施されている数がすくないから、この薬歴管理料を算定できるケースは限りなく少ないんでしょうね。

ちなみに、算定要件の(1)書いてある注4~10の、加算とは重複加算やハイリスク加算など薬歴管理料に付け加えて算定できる加算です。今回新設される吸入薬指導加算や調剤後薬剤管理指導加算なども算定できないので注意。

在宅の患者

(新設)

在宅患者訪問薬剤管理指導料 在宅患者オンライン服薬指導料 57点

[対象患者]

次のいずれにも該当する患者であること。

(1)医科点数表の区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料に規定する訪問診療の実施に伴い、処方箋が交付された患者

(2)保険薬局において区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を月1回のみ算定している患者

[算定要件]

(1)別に厚生労働大臣が定めるものに対して、オンライン服薬指導(訪問薬剤管理指導と同日に行う場合を除く。)を行った場合に、注1の規定にかかわらず、在宅患者オンライン服薬指導料として57点を算定する。この場合において、保険薬剤師1人につき、週10回に限り算定できる。

(2)在宅患者訪問薬剤管理指導料と在宅患者オンライン服薬指導料を合わせて保険薬剤師1人につ週40回に限り算定できる。

(3)オンライン服薬指導により、「区分番号10」の薬剤服用歴管理指導料に係る業務を実施すること。

(4)医薬品医療機器等法施行規則及び関連通知に沿って実施すること。

(5)オンライン服薬指導は、当該保険薬局内において行うこと。

(6)患者の同意を得た上で、対面による服薬指導とオンライン服薬指導を組み合わせた服薬指導計画を作成し、当該計画に基づきオンライン服薬指導を実施すること。

(7)オンライン服薬指導を行う保険薬剤師は、原則として同一の者であること。ただし、やむを得ない事由により、同一の保険薬剤師が対応できない場合には、同一保険薬局内の他の保険薬剤師(あらかじめ対面による服薬指導を実施したことがある2名までの保険薬剤師に限る。以下同じ。)の氏名を服薬指導計画に記載し、当該他の保険薬剤師がオンライン服薬指導を行うことについてあらかじめ患者の同意を得ている場合に限り、当該他の保険薬剤師がオンライン服薬指導を行っても差し支えない。

(8)訪問診療を行った医師に対して、在宅患者オンライン服薬指導の結果について必要な情報提供を文書で行うこと。

(9)患者の薬剤服用歴を経時的に把握するため、原則として、手帳により薬剤服用歴及び服用中の医薬品等について確認すること。また、患者が服用中の医薬品等について、患者を含めた関係者が一元的、継続的に確認できるよう、原則として、服薬指導等の内容が手帳に記載されるようにすること。

(10)当該服薬指導を行う際の情報通信機器の運用に要する費用及び医薬品等を患者に配送する際に要する費用は、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として、社会通念上妥当な額の実費を別途徴収できる。

(11)医薬品を患者に配送する場合は、医薬品受領の確認を行うこと。

[施設基準]

(1)薬剤服用歴管理指導料の4に係る届出を行った保険薬局であること。

- 医療機関側が在宅時医学総合管理料を算定している患者であり、

- 在宅患者訪問薬剤管理指導料を月1回のみ算定している患者に対して実施可能。

- 薬剤師1人あたり週10回まで(在宅の薬剤管理料と併せて週40回以内)

- 服薬指導の内容は、原則手帳に記載。

- 届け出が必要

在宅患者に対して、オンライン服薬指導が可能となりました。これは、医療機関側が遠隔診療していなくてもOKなので、先ほどの通常患者向けよりも多少ハードルは低い。

豆知識だが、医療機関側は2018年の診療報酬改定の際に、『在宅時医学総合管理料 オンライン在宅管理料』という、在宅患者向けのオンライン診療の点数がついていた。

その流れもあり、在宅患者に対してオンライン服薬指導が解禁されたのではないかと思ってます。

2018年からの変更項目。算定要件と点数は?

つづいて、2018年から変更となった項目に対し、算定要件と点数をまとめいく。『2018年』と『2020年』の比較を記載していきます

一部の項目は2019年10月の増税タイミングで点数が変更となってますが、細かく書くとゴチャゴチャするので、2019年に変わった内容も『2018年』として書いてあります。

※2019年10月に変更となった内容を知りたいかたは、コチラの記事を参考にしてみてください。

調剤基本料:複数処方箋の同時受付の減算が追加

(変更前)

調剤基本料1:42点

調剤基本料2:26点

調剤基本料3

イ 同一グループの保険薬局(財務上又は営業上若しくは事業上、緊密な関係にある範囲の保険薬局をいう。以下この表において同じ。)による処方箋受付回数4万回を超え40万回以下の場合:21点

ロ 同一グループの保険薬局による処方箋受付回数40万回を超える場合:16点

注2 別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、注1本文の規定にかかわらず、特別調剤基本料として、処方箋の受付1回につき11点を算定する。

(変更後)

調剤基本料1:42点

調剤基本料2:26点

調剤基本料3

イ 同一グループの保険薬局(財務上又は営業上若しくは事業上、緊密な関係にある範囲の保険薬局をいう。以下この表において同じ。)による処方箋受付回数3万5千回を超え40万回以下の場合:21点

ロ 同一グループの保険薬局による処方箋受付回数40万回を超える場合:16点

注2 別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、注1本文の規定にかかわらず、特別調剤基本料として、処方箋の受付1回につき9点を算定する。

注3 2以上の保険医療機関から交付された処方箋を同時に受け付けた場合、当該処方箋のうち、受付が2回目以降の調剤基本料は、注1及び注2の規定にかかわらず、処方箋受付1回につき、所定点数の100分の80に相当する点数を算定する。

今回の調剤基本料の変更について、(悪い意味で)目玉となったのは、複数処方箋の同時受付による減算。通常の8割になる。

患者さんに対して、「いろんな病院の処方せんをまとめて持ってくると、安くなりますよ」といった宣伝をする薬局がでてきそう。

減算対象となるのは基本料だけで、地域支援体制加算や後発医薬品調剤体制加算は減算対象とならない。

処方せん2枚を同時受付した場合

<算定項目→ 基本料:42点 地域支援体制加算:38点 後発加算:22点>

1枚目:42+38+22=102点

2枚目:42×0.8+38+22=94点

(変更前)

(調剤基本料の注3に規定する保険薬局)

6 薬剤師のかかりつけ機能に係る基本的な業務を実施していない薬局に該当した保険薬局は、5で定める当年4月1日から翌年3月末日までの期間中であっても、4に掲げる業務を合計10回算定した場合には、算定回数を満たした翌月より薬剤師のかかりつけ機能に係る基本的な業務を実施していない保険薬局とはみなさない。

(2)調剤基本料2の施設基準

ハ 特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数(当該保険薬局の所在する建物内に複数の保険医療機関が所在している場合にあっては、当該複数の保険医療機関に係る処方箋の受付回数を全て合算した回数とする。)が1月に4千回を超えること。(イ又はロに該当する場合を除く。)

(3)調剤基本料3のイの施設基準

同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が1月に4万回を超え、40万回以下のグループに属する保険薬局(2の2の(1)に該当するものを除く。)のうち、次のいずれかに該当する保険薬局であること。

イ 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が8割5分を超えること。

ロ 特定の保険医療機関との間で不動産の賃貸借取引があること。

2の2 調剤基本料の注2に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局次のいずれかに該当する保険薬局であること。

(1)病院である保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局であって、当該保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が9割5分を超えること。

(変更後)

(調剤基本料の注4に規定する保険薬局)

6 薬剤師のかかりつけ機能に係る基本的な業務を実施していない薬局に該当した保険薬局は、5で定める当年4月1日から翌年3月末日までの期間中であっても、4に掲げる業務を合計10回(特別調剤基本料を算定する薬局においては合計100回)算定した場合には、算定回数を満たした翌月より薬剤師のかかりつけ機能に係る基本的な業務を実施していない保険薬局とはみなさない。

(2)調剤基本料2の施設基準

ハ 処方箋の受付回数が1月に1,800回を超えること。(イ又はロに該当する場合を除き、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が9割5分を超える場合に限る。)

ニ 特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数(当該保険薬局の所在する建物内に複数の保険医療機関が所在している場合にあっては、当該複数の保険医療機関に係る処方箋の受付回数を全て合算した回数とする。)が1月に4千回を超えること。(イ、ロ又はハに該当する場合を除く。)

※ホ及びヘも同様。

(3)調剤基本料3のイの施設基準

次のいずれかに該当する保険薬局であること。

イ 同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が1月に3万5千回を超え、4万回以下のグループに属する保険薬局(2の2の(1)に該当するものを除く。)のうち、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が9割5分を超えること

ロ 同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が1月に4万回を超え、40万回以下のグループに属する保険薬局(2の2の(1)に該当するものを除く。)のうち、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が8割5分を超えること。

ハ 同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が1月に3万5千回を超え、40万回以下のグループに属する保険薬局(2の2の(1)に該当するものを除く。)のうち、特定の保険医療機関との間で不動産の賃貸借取引があること。

2の2 調剤基本料の注2に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局次のいずれかに該当する保険薬局であること。

(1)保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局(当該保険薬局の所在する建物内に保険医療機関(診療所に限る。)が所在している場合を除く。)であって、当該保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が7割を超えること。

門内薬局の特別基本料いがい、点数変わらずというのは予想外でした。

しかも調剤基本料3にいたっては、条件が緩和されましたね。4万回から3万5千回と基準となる受付回数は下がったものの、特定医療機関からの集中率は85%以上から95%以上と変更になった。

集中率95%となると、全体の5%だけ別の医療機関にすればよい。仮に月に1,000件の処方受付している場合は50件を面で取ればよいので、無理な数字ではない。

地域支援体制加算:基本料1以外の条件緩和

(変更前)

4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤した場合には、地域支援体制加算として所定点数に35点を加算する。

(変更後)

4別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤した場合には、地域支援体制加算として、所定点数に38点を加算する。

(変更前)

(1)地域医療に貢献する体制を有し、その活動における相当な実績を有していること。ただし、調剤基本料1を算定している保険薬局にあっては、本文の規定にかかわらず、次のいずれにも該当するものであること。

イ 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第三条の規定による麻薬小売業者の免許を受けていること。

ロ 在宅患者に対する薬学的管理及び指導について、実績を有していること。

ハ かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料に係る届出を行っていること。

(調剤基本料1以外を算定する薬局)

地域医療に貢献する体制を有することを示す相当の実績として、常勤薬剤師一人当たり、当該加算の施設基準に係る届出時の直近1年間に、以下の①から⑧までの全ての実績を有すること。

①夜間・休日等の対応実績400回以上

②麻薬指導管理加算の実績10回以上

③重複投薬・相互作用等防止加算等の実績40回以上

④かかりつけ薬剤師指導料等の実績40回以上

⑤外来服薬支援料の実績12回以上

⑥服用薬剤調整支援料の実績1回以上

⑦単一建物診療患者が1人の場合の在宅薬剤管理の実績12回以上

⑧服薬情報等提供料の実績60回以上

(変更後)

次のいずれかに該当する保険薬局であること。

(1)次のいずれにも該当する保険薬局であること。

イ 調剤基本料1を算定する保険薬局であること。

ロ 地域医療への貢献に係る体制及び十分な実績を有していること。

(2)次のいずれにも該当する保険薬局であること。

イ 調剤基本料1以外を算定する保険薬局であること。

ロ 地域医療への貢献に係る相当な実績を有していること。

(調剤基本料1を算定する保険薬局)

調剤基本料1を算定している保険薬局については、下記の5つの要件のうち4つ以上を満たすこと(ただし、①~③は必須とする。)。

①麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第三条の規定による麻薬小売業者の免許を受けていること。

②在宅患者に対する薬学的管理及び指導の回数12回以上(在宅協力薬局(現「サポート薬局」)として連携した場合や同等の業務を行った場合を含む(同一グループ薬局に対して業務を実施した場合を除く))

③かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料に係る届出を行っていること。

④患者の服薬情報等を文書で医療機関に提供した実績12回以上(服薬情報等提供料に加え、服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、同等の業務を行った場合を含む)

⑤薬剤師研修認定制度等の研修を修了した薬剤師が地域の多職種と連携する会議に1回以上出席

(調剤基本料1以外を算定する薬局)

地域医療に貢献する体制を有することを示す相当の実績として、以下の①から⑨までの9つの要件のうち8つ以上を満たすこと。この場合において、①から⑧までは常勤薬剤師一人当たりの直近1年間の実績、⑨は薬局当たりの直近の1年間の実績とする。

①夜間・休日等の対応実績400回以上

②調剤料の麻薬加算算定回数10回以上

③重複投薬・相互作用等防止加算等の実績40回以上

④かかりつけ薬剤師指導料等の実績40回以上

⑤外来服薬支援料の実績12回以上

⑥服用薬剤調整支援料の実績1回以上

⑦単一建物診療患者が1人の場合の在宅薬剤管理の実績12回以上(在宅協力薬局(現「サポート薬局」)として連携した場合や同等の業務を行った場合を含む(同一グループ薬局に対して業務を実施した場合を除く))

⑧服薬情報等提供料の実績60回以上(服薬情報等提供料に加え、服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、同等の業務を行った場合を含む)

⑨薬剤師研修認定制度等の研修を修了した薬剤師が地域の多職種と連携する会議に5回以上出席

[経過措置]

調剤基本料1を算定する保険薬局に適用される実績要件は令和3年4月1日より適用することとし、令和3年3月31日までの間はなお従前の例による。

- 調剤基本料1の薬局にとっては要件が厳しくなった。

- 逆に調剤基本料1以外の薬局にはちょっとだけ緩和。

調剤基本料1以外の薬局は、算定不可能といっても過言ではなかった地域支援体制加算。基本料1以外の薬局に対して少し緩和となりました。

例えば、基本料1以外の薬局に求められていた麻薬管理指導加算の算定。これ、麻薬が処方されている患者に定期的なフォローをすることで算定できていた加算だけど、算定するのぼちぼち大変した。

これが、調剤料の麻薬加算の算定へと変更となったので、麻薬さえ調剤していれば簡単に条件を満たせるようになった。

後発医薬品調剤体制加算:割合据え置き。点数のみ変更。

(変更前)

イ 後発医薬品調剤体制加算1(75%以上):18点

ロ 後発医薬品調剤体制加算2(80%以上):22点

ハ 後発医薬品調剤体制加算3(85%以上):26点

(変更後)

イ 後発医薬品調剤体制加算1(75%以上):15点

ロ 後発医薬品調剤体制加算2(80%以上):22点

ハ 後発医薬品調剤体制加算3(85%以上):28点

(変更前)

調剤基本料の注6に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局次のいずれかに該当する保険薬局であること。

(1) 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が2割以下であること。ただし、当該保険薬局における処方箋受付状況を踏まえ、やむを得ないものは除く。

(変更後)

調剤基本料の注7に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局次のいずれかに該当する保険薬局であること。

(1) 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が4割以下であること。ただし、当該保険薬局における処方箋受付状況を踏まえ、やむを得ないものは除く。

割合の部分に変更は無し。点数だけが変更となり、後発品の変更割合が高いほうに点数を厚くしてきましたね。

あと、減算規定(-2点)の条件が、2割から4割へと対象を引き上げた。後発品の変更割合が5割を切っている薬局の話も聞くことがあるので、後発品の切り替えが進んでいない薬局はヒヤヒヤもの。

内服の調剤料:14日以内の計算がひとまとめに

(変更前)

【調剤料内服薬(浸煎薬及び湯薬を除く。)(1剤につき)】

イ 14日分以下の場合

(1)7日目以下の部分(1日分につき):5点

(2)8日目以上の部分(1日分につき):4点

ロ 15日分以上21日分以下の場合:67点

ハ 22日分以上30日分以下の場合:78点

ニ 31日分以上の場合:86点

(変更後)

【調剤料内服薬(浸煎薬及び湯薬を除く。)(1剤につき)】

イ 7日目以下の場合:28点

ロ 8日目以上14日以下の場合:55点

ハ 15日分以上21日分以下の場合:64点

ニ 22日分以上30日分以下の場合:77点

ホ 31日分以上の場合:86点

14日未満の部分がひとまとめになった。

全体的に点数は下がりはしたものの、14日未満の部分は状況によっては算定できる点数が増える。

- 5日分までは現行の点数よりも高くなる。6~7日処方では最大7点分下がる。

- 8~12日は現行の点数よりも高くなる(12日処方でお無し)。13~14日処方では最大8点下がる。

薬剤服用歴管理指導料(薬歴料):安くなる期間が3ヶ月に

(変更前)

1 原則6月以内に再度処方箋を持参した患者に対して行った場合:41点

2 1の患者以外の患者に対して行った場合:53点

3 特別養護老人ホームに入所している患者に訪問して行った場合:41点

注1 1及び2については、患者に対して、次に掲げる指導等の全てを行った場合に、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。ただし、手帳を持参していない患者又は区分番号00の1に掲げる調剤基本料1以外の調剤基本料を算定する保険薬局に処方箋を持参した患者に対して、次に掲げる指導等の全てを行った場合は、本文の規定にかかわらず、処方箋受付1回につき、53点を算定する。

(変更後)

1 原則3月以内に再度処方箋を持参した患者に対して行った場合:43点

2 1の患者以外の患者に対して行った場合:57点

3 特別養護老人ホームに入所している患者に訪問して行った場合:43点

注1 1及び2については、患者に対して、次に掲げる指導等の全てを行った場合に、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。ただし、手帳を持参していない患者に対して、次に掲げる指導等の全てを行った場合は、本文の規定にかかわらず、処方箋受付1回につき、57点を算定する。

(変更前)

(1)エ 残薬の状況については、患者ごとに作成した薬剤服用歴の記録に基づき、患者又はその家族等から確認し、残薬が確認された場合はその理由も把握すること。また、残薬が相当程度認められると判断される場合には、処方医に対して連絡、投与日数等の確認を行うよう努めること。

(変更後)

(1)エ 残薬の状況については、患者ごとに作成した薬剤服用歴の記録に基づき、患者又はその家族等から確認し、残薬が確認された場合はその理由も把握すること。患者に残薬が一定程度認められると判断される場合には、患者の意向を確認した上で、患者の残薬の状況及びその理由を患者の手帳に簡潔に記載し、処方医に対して情報提供するよう努めること。また、残薬が相当程度認められると判断される場合には、処方医に対して連絡、投与日数等の確認を行うよう努めること。

(13) 保険薬局や保険医療機関等の間で円滑に連携が行えるよう、患者が日常的に利用する薬局があれば、その名称を手帳に記載するよう患者に促すこと。

- 薬歴料が低くなる規定について、来局間隔を6ヶ月から3カ月へ短縮。

- 残薬の状態や、利用頻度の高い薬局を手帳へ記載→手帳利用がポイントへ。

薬歴料が安くなる「6ヶ月ルール」が、3カ月に短縮された。患者さんに伝えている場合は訂正する必要がある。

また、残薬の管理について手帳を利用することが追記。ちょっとだけ薬が残っていて調整するまでも無かった場合も、そのことを手帳に書いて医師に伝える努力義務が加わった。

かかりつけ薬剤師指導料・かかりつけ薬剤師包括管理料:プライバシー保護

(変更前)

【かかりつけ薬剤師指導料】:73点

【かかりつけ薬剤師包括管理料】:281点

(変更後)

【かかりつけ薬剤師指導料】:76点

【かかりつけ薬剤師包括管理料】:291点

[施設基準]

患者との会話のやりとりが他の患者に聞こえないようパーテーション等で区切られた独立したカウンターを有するなど、患者のプライバシーに配慮していること。

薬局の施設要件として、プライバシーを守る体制にすることが追加になりました。

服薬情報等提供料:分割の対象外と情報提供内容の明確化。

(変更前)

【調剤基本料】※分割調剤に関する要件

[算定要件]

9 医師の分割指示に係る処方箋受付(注7及び注8に該当する場合を除く。)において、1回目の調剤については、当該指示に基づき分割して調剤を行った場合に、2回目以降の調剤については投薬中の患者の服薬状況等を確認し、処方箋を交付した保険医(以下この表において「処方医」という。)に対して情報提供を行った場合に算定する。この場合において、区分番号00に掲げる調剤基本料及びその加算、区分番号01に掲げる調剤料及びその加算並びに第2節に掲げる薬学管理料は、それぞれの所定点数を分割回数で除した点数を1分割調剤につき算定する。

【服薬情報等提供料】

[算定要件]

イ 「区分番号00」の調剤基本料の「注9」に掲げる分割調剤において、2回目以降の調剤時に患者の服薬状況、服薬期間中の体調の変化等について確認し、処方医に対して情報提供を行った場合

(変更後)

【調剤基本料】※分割調剤に関する要件

[算定要件]

9 医師の分割指示に係る処方箋受付(注8及び注9に該当する場合を除く。)において、1回目の調剤については、当該指示に基づき分割して調剤を行った場合に、2回目以降の調剤については投薬中の患者の服薬状況等を確認し、処方箋を交付した保険医(以下この表において「処方医」という。)に対して情報提供を行った場合に算定する。この場合において、区分番号00に掲げる調剤基本料及びその加算、区分番号01に掲げる調剤料及びその加算並びに第2節に掲げる薬学管理料(「区分番号15の5」に掲げる服薬情報等提供料を除く。)は、それぞれの所定点数を分割回数で除した点数を1分割調剤につき算定する。

イ 「区分番号00」の調剤基本料の「注9」に掲げる分割調剤において、2回目以降の調剤時に患者の服薬状況、服薬期間中の体調の変化等について確認し、処方医に対して情報提供を行った場合

この場合において、残薬の有無、残薬が生じている場合はその量及び理由、副作用の有無、副作用が生じている場合はその原因の可能性がある薬剤の推定及びその他処方医に伝達すべき事項を情報提供するものとする

分割調剤をする場合、調剤基本料などもろもろ分割して計算する必要がありました。その分割対象から、服薬情報提供料は除外されて、まいかい規定の点数である30点を算定できるようになった。

また、医師に報告する内容について、明確化されました。

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料

(変更前)

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料:500点

注1 訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師が、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの状態の急変等に伴い、当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医の求めにより、当該患者に係る計画的な訪問薬剤管理指導とは別に、緊急に患家を訪問して必要な薬学的管理及び指導を行った場合に、月4回に限り算定する。

(変更後)

1 計画的な訪問薬剤管理指導に係る疾患の急変に伴うものの場合:500点

2 1以外の場合:200点

注1 1及び2については、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師が、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの状態の急変等に伴い、当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医の求めにより、当該患者に係る計画的な訪問薬剤管理指導とは別に、緊急に患家を訪問して必要な薬学的管理及び指導を行った場合に、1と2を合わせて月4回に限り算定する。

在宅患者に対して、計画訪問の対象となっていない疾病に対する緊急の訪問についても点数がついた。これ、在宅中心におこなっている薬局にはありがたい改定ですね。

いままでは、在宅の患者が急な風邪とかで訪問しなければならないとき、何も点数がつけられなかった。ぶっちゃけ、対応するだけで人件費分がマイナスになる。

今後は、上記のケースでも適切な点数が付くと思うと、気が楽になります。。

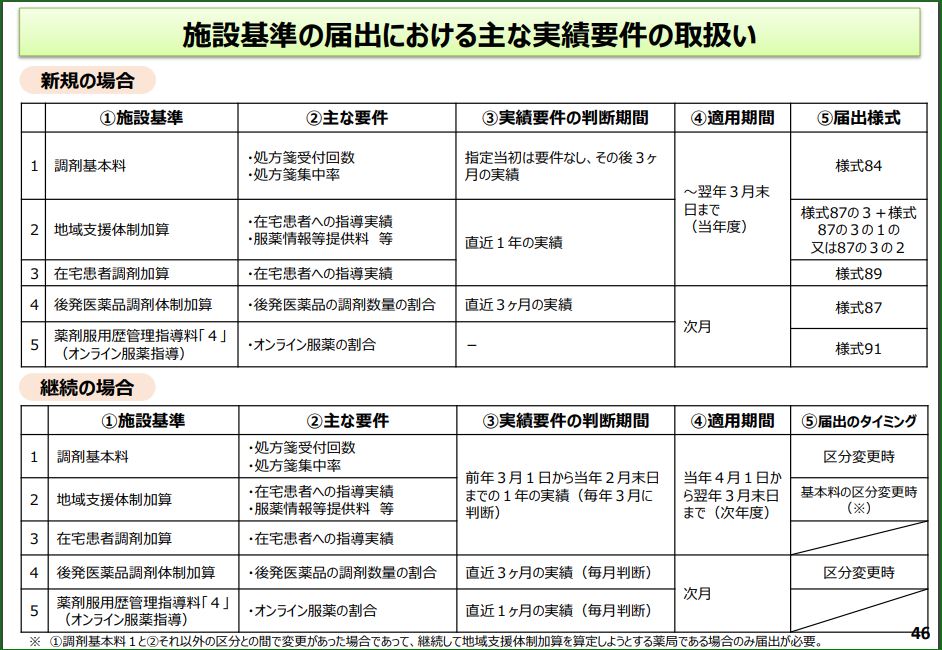

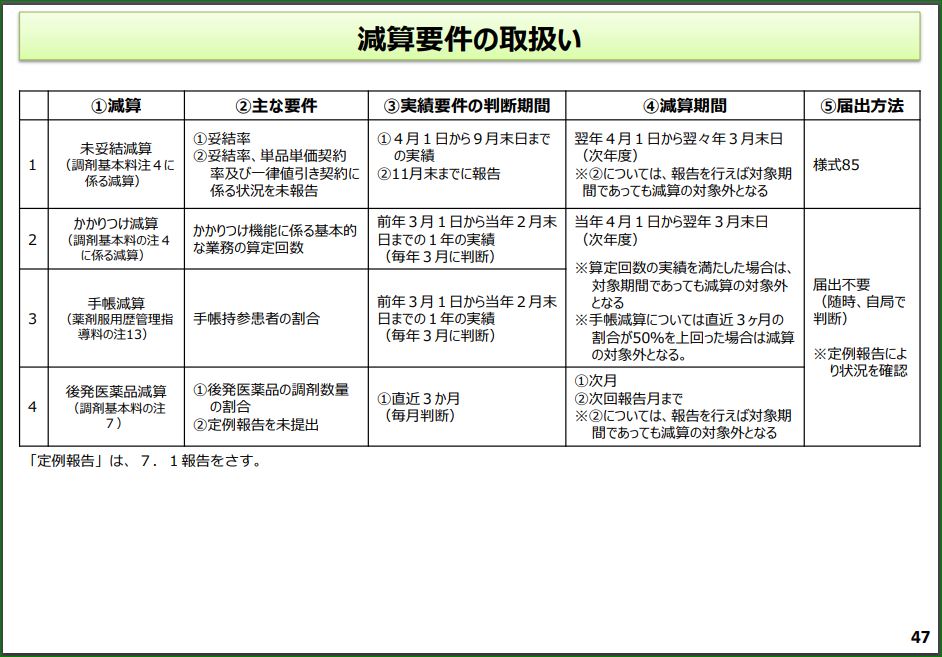

届け出が必要な施設基準と提出期日

令和2年4月20日(月)必着

令和2年4月1日から算定するには、4月20日(必着)で地方厚生局への提出が必要となる。

施設基準の提出が必要となる主な要件は以下。

- 調剤基本料

- 地域支援体制加算

- 在宅患者調剤加算

- 後発医薬品調剤体制加算

- 薬剤服用歴管理指導料4(オンライン服薬指導)

厚労省の資料を添付しておくので、該当する加算については資料を準備し、忘れずに提出しましょう。

行政の重要資料・通達、2020年の疑義解釈の原文一覧

最後に、令和元年度の調剤報酬改定内容について、厚生労働省の通知や資料、疑義解釈などのリンクを貼っておきます。

原文も併せて読んでおきたい人は、ぜひチェックしてみて下され。

新しい資料がでたら随時更新していきますので、定期的に見にきてもらい最新情報の把握に利用してみてくださいね。

厚生労働省からの通達

★令和2年度診療報酬改定について

→令和2年度の診療報酬改定内容がまとめられた厚労省のページ。

●診療報酬改定率(2019年12月17日)

→令和元年度の診療報酬改定率の大枠(%)

●個別改定項目(その1)(2020年1月29日)

→通称『短冊』。診療・調剤報酬個別項目の改定箇所(点数未決定)がまとめられてる。

●個別改定項目(その2)(2020年2月7日)

→短冊のパート2。点数が記載されました。

●令和2年度診療報酬改定説明資料(2020年3月5日)

→説明資料・動画置き場。時間あるなら説明動画は目を通そう。

2020年(令和元年度)の疑義解釈一覧

●疑義解釈その1 (令和2年3月31日)

●疑義解釈その2 (令和2年4月1日)※調剤無し

●疑義解釈その3 (令和2年4月7日)※調剤無し。コロナ関連。

●疑義解釈その4 (令和2年4月9日)※調剤無し。コロナ関連。

●疑義解釈その5 (令和2年4月16日)★調剤あり

●疑義解釈その6 (令和2年4月20日)※調剤無し。コロナ関連。

●疑義解釈その7 (令和2年4月30日)※調剤無し。コロナ関連。

●疑義解釈その8 (令和2年5月1日)※調剤無し。コロナ関連。

薬局に関する勉強に便利なサイト

最後に、私がブログを書くときの記事ネタを探したり、情報収集に活用しているサイトの『m3

m3は、薬局に関連性のある最新情報を国内外問わずにまとめて確認できるため、効率的に知識を補えるので助かっている。

一例ですけど、こういった情報が毎日更新される↓

こう、非常に興味をひかれるコンテンツが豊富。それで、毎日更新される。 なので、毎朝の通勤時間でサッと記事のタイトルだけ見ておけば、「え、知らないの?」といった取り残されるリスクが無くなる。※アプリがあるので便利。

閲覧するためには登録が必要なんだけど、お財布にやさしく登録費が無料。登録時に入力する内容は名前とか生年月日などで、「1分」あれば登録ができる。

なので、登録するか悩むぐらいなら、その悩んでる時間で登録完了する。

あと地味に嬉しいのは、サイト内の勉強動画を見ると『m3ポイント』なるものが貯まり、『Amazonギフト』と交換できる。情報収集しながらお小遣い稼ぎできるのが一石二鳥。

他の薬剤師向け情報サイトでは有料登録しないと読めないネタが、m3で掲載してることもあるので、登録して損は無いというか、「使わないのが損」な貴重なサイト。

すべての薬剤師に自信を持っておススメできるので、他の薬剤師に差をつけられる前にぜひ活用してみてください(و`ω´)و

公式サイトm3

【答え】継続的な勉強

2019年5月に厚労省が出した薬剤師の需要と供給についてのレポートをご存知ですか?

これ簡単に言うと『すでに薬剤師が余り出している』という内容が書いてある。需要を上回る数の薬剤師がいるそうだ。

突然ですが、最近の新卒の採用事情はご存知ですか?

調剤薬局やドラッグストアは、昔はそれこそ薬剤師の資格を持っていれば即採用というぐらい簡単でした。

でも今はちがう。優秀な成績の薬剤師に絞り始めていて、成績が悪い薬剤師は採用しない。

この流れが、じわじわと中途採用にも来ています。なぜそんなこと分かるかというと、これでも薬剤師の採用を担当してますから、動向はチェックしてるのです。

薬剤師が飽和していく未来に対し、すこしでも質を高めて需要の高い人材となるため、ぜひ日々の勉強に役立ててください(و`ω´)و