医療業界の人にとっては2年に一度やってくるお祭り、、、そう、、、

調剤報酬(診療報酬)の改定です。

算定要件や点数がどのように変わるのか、調剤薬局で働いているなら絶対押さえなければならない、超重要なイベント。

厚労省や中医協(中央社会保険医療協議会)から色んなペーパー(資料)が出てるけど、「どの資料を確認すれば良いかわからん」、「わざと分かり難く書いてるとしか思えない」、「量が多すぎて読む気になれない」という嘆きをよく聞く。

ということで! 2018年度(H30年)の調剤報酬(診療報酬)改定の『何が変わるの?』、『点数はどう変わる?』、『算定要件は?』といったお悩み解決のため、できるだけ分かりやすくまとめたいと思う。

知らないでは済まないのが調剤報酬改定のやっかいな所なので、明日からの業務に困らないよう、改定項目をしっかりと押さえましょう。

※この記事は、改定内容のポイントだけ抑えられる内容になってます。各種算定要件の詳細は別記事(各項目にリンク置いてます)にまとめたので、併せて読むと更に理解が深まります。

※ちなみに、今回の調剤報酬改定を含め、情報収集に使ったサイトはコチラ

関連記事薬局業界の最新情報の勉強に鬼便利なサイト

も く じ

2018年度から新設される項目とは?算定要件とは?

いくつかの算定項目が新設されます。順にみていきましょう。

『基準調剤加算』が廃止され『地域支援体制加算』の新設

基準調剤加算:32点(廃止)

地域支援体制加算:35点(新設)

2018年度の改定で、『基準調剤加算』が廃止となり、新たに『地域支援体制加算』が新設される。 算定要件を簡単に言うと、いままでの基準調剤加算で必要であった内容と地域の医療連携に関する内容が合わさった要件になる。

算定要件はたくさんあるので、詳細に関してはコチラにまとめてます↓ とりあえず言えるのは、チェーン死亡のお知らせ感が・・・

対人業務の評価へ『服用薬剤調整支援料』の新設

服用薬剤調整支援料:125点(新設)

6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されていたものについて、処方医に対して、保険薬剤師が文書を用いて提案し、当該患者に調剤する内服薬が2種類以上減少した場合に、月1回に限り所定点数を算定する。

前々から重要性が叫ばれている「対物業務から対人業務」へと本気でシフトさせるようですね。

『服用薬剤調整支援料』についてまとめた記事はコチラ↓ 具体的にどのような方法で算定していけば良いか考えた。

関連記事『服用薬剤調整支援料』とは?点数や算定内容・ポイントは?

在宅患者訪問薬剤管理指導料に乳幼児加算が新設

在宅患者訪問薬剤管理指導用 乳幼児加算:100点 (新設)

在宅で療養を行っている6歳未満の乳幼児であって、通院が困難なものに対して、患家を訪問して、直接患者又はその家族等に対して薬学的管理及び指導を行った場合は、乳幼児加算として、1回につき100点を所定点数に加算する。

在宅推進のため、乳幼児向けの新たな加算ですね。

病院側に新設された加算だけど薬局にも関係ある要件

薬局が頑張っても直接的な加算の算定はできないけれど、他の加算を取るために便利な算定要件であったり、別の調剤料を算定するために必要であったりするので、しっかり押さえましょう!!

『向精神薬調整連携加算』(病院側の新設加算)

【処方料】向精神薬調整連携加算:12点(新設)

【処方せん料】向精神薬調整連携加算:12点(新設)

直近の処方時に、向精神薬の多剤処方の状態にあった患者又は不安の症状又は不眠の症状に対し、ベンゾジアゼピン系の薬剤を12月以上、連続して同一の用法・用量で処方されていた患者であって、減薬の上、薬剤師(処方料については薬剤師又は看護職員)に症状の変化等の確認を指示した場合

向精神薬の多剤処方患者に対して薬を減らし、その後の症状の変化を薬剤師に指示すると、病院が算定できる加算です。

これ、今回から新設された『地域支援体制加算』に含まれる要件(特定の薬局に課される)にある、『服薬情報等提供料(算定要件変わる。下で書いてます)』を算定するのに相性が良さそうな加算。

詳しくはコチラ↓の記事にまとめたので、『地域支援体制加算』、『服薬情報等提供料』を算定したい薬局は見てみてください。

関連記事『向精神薬調整連携加算』とは?点数や算定要件・ポイントは?

『小児抗菌薬適正使用支援加算』(病院側の新設加算)

小児抗菌薬適正使用支援加算: 80点(新設)

抗生物質の濫用による薬剤耐性菌が国際的にも重要な課題という背景からできた、病院側の新設加算。

「特に薬局は関係ないよな~」と流そうとしたら、、むむむ!? 『患者やその家族への理解向上のため、地域包括診療料や薬剤服用歴管理指導料を見直す』と書いてあるぞ!?

そう、、、薬剤服用歴管理指導料の算定する場合、抗菌薬の適性使用に関して普及啓発に務めるなさいと書いてる。 それも「抗微生物薬適正使用の手引き」という50ページもある資料に従った指導にしなさいという内容。

この「抗微生物薬適正使用の手引き」は、ホントは是非読んで貰いたいけど、読むのメンドクサイ人が大多数だと思う。 読みきるのに凄くエネルギーを使った・・orz

なので、手引きの内容のポイントと、投薬でどのような対応をして薬歴に反映するのか対応策も併せコチラにまとめましたので、参考にしてみてね。↓

関連記事『小児抗菌薬適正使用支援加算』とは?点数や算定要件・ポイントは?

今までと内容が変わる項目とは?算定要件はどう変わる?

『かかりつけ薬剤師』の勤務要件の変更点とは?

以下に掲げる勤務要件等を有していること

- 保険薬剤師といて3年以上の薬局勤務経験。(変わらず)

- 当該保険薬局に週 32時間以上( 32時間以上勤務する他の保険薬剤師を届け出た保険薬局において、育児・介護休業法で定める期間は週24時間以上かつ週4日以上である場合を含む。)勤務している。

※2016年度の要件:カッコの育児・介護の特例無し。 - 施設基準の届出時において、当該保険薬局に12カ月以上在籍している。

※2016年度の要件:6ヶ月以上の在籍

在籍期間がのびたー!!いよいよ、店舗に固定するスタッフを多くしないと。。

あと、かかりつけの指導料を算定するための施設基準として、常勤薬剤師の週当たりの勤務時間に対し、育児・介護の時の例外的な取扱いが明確化された。

どうなるか騒がれていた週32時間以上の勤務は変わらず、育児・介護に特例をもうけて緩和する感じになる。 週32時間いかないパートの薬剤師でも、知識が豊富でコミュ力もある素敵な薬剤師はたくさんいるのに残念。。

その他、短冊には次のようなことも書かれている。

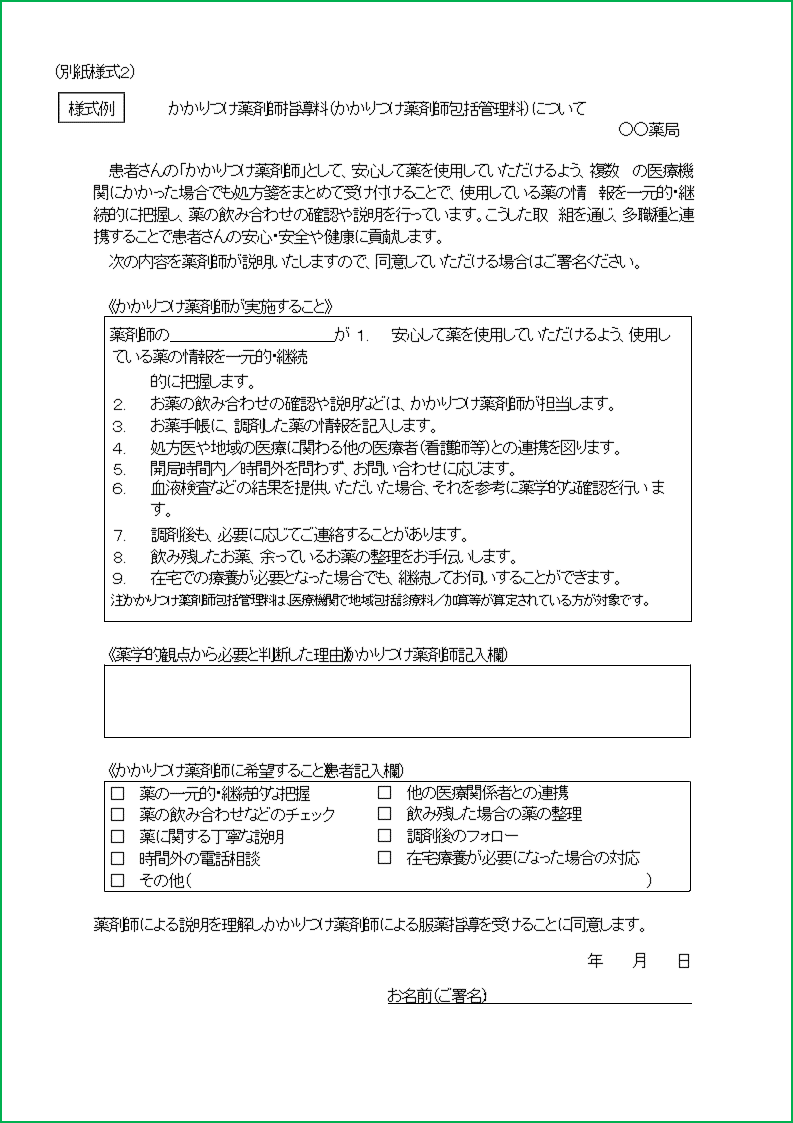

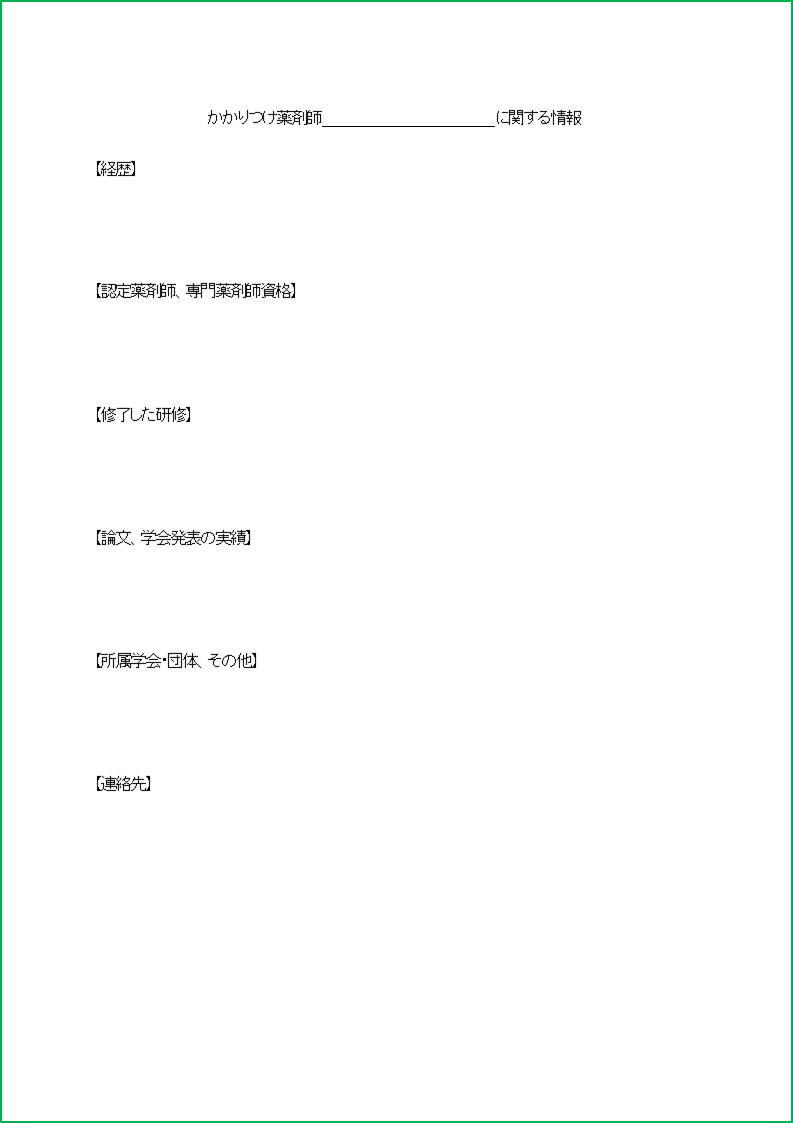

- かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料について、患者の同意取得時に、患者の状態を踏まえたかかりつけ薬剤師の必要性や、かかりつけ薬剤師に対する患者の要望を確認。

- 上記1と併せて、患者の同意取得の様式を整備する。

誰に対してもかかりつけ薬剤師を取るのでなく、高齢者や多剤服用患者のように管理の重要性が高い患者に絞り、さらに患者からの要望も確認しなさいという内容ですね。

さらにさらに、患者からの同意取得のための様式も整備するとのこと。 これ、もしも、いままで汗水たらして取った同意書が「こりゃダメだ!同意取り直し」とかなる妄想したら、心臓がバクバクしてきた(汗

(2018年3月5日追記)

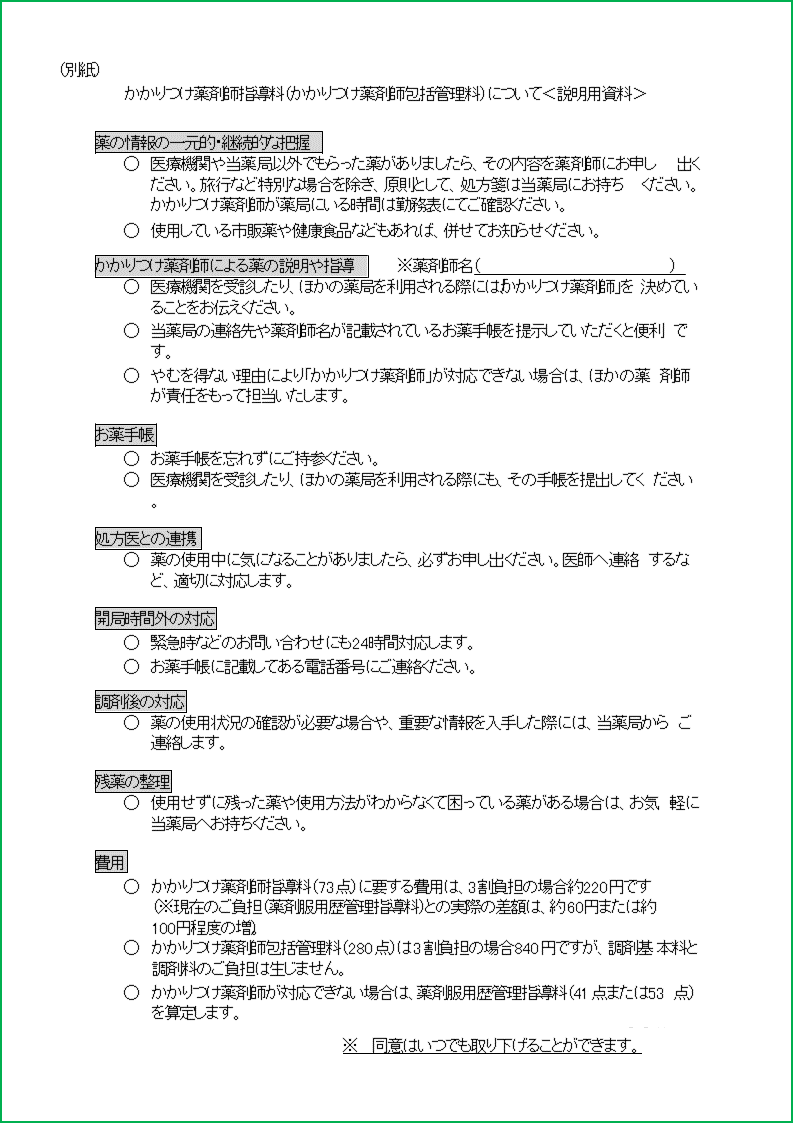

同意書の様式について、厚労省が作成した同意書のサンプルはコチラ↓

上記の内容を参考に同意書を作ればOK! 同意書を作成するうえで、盛り込まなければならない項目は以下の通り↓

- かかりつけ薬剤師の業務内容

- かかりつけ薬剤師を持つことの意義、役割等

- かかりつけ薬剤師指導料の費用

- 当該指導料を算定しようとする薬剤師が、当該患者がかかりつけ薬剤師を必要とすると判断した理由

患者さんに書いてもらった同意書は薬歴と併せて保存が必要なので、忘れずに保管するようにしましょう!

重複投薬・相互作用防止加算の算定要件の変更点とは?

薬剤服用歴に基づき、重複投薬、相互作用の防止等の目的で、処方医に対して照会を行い、処方に変更が行われた場合は、30点を所定点数に加算する。

【変更後】

薬剤服用歴に基づき、重複投薬、相互作用の防止等の目的で、処方医に対して照会を行い、処方に変更が行われた場合は、次に掲げる点数を所定点数に加算する。

イ 残薬調整に係るもの以外の場合: 40点

ロ 残薬調整に係るものの場合:30点

残薬調整以外というと、複数の医療機関から処方されている同効薬の確認ですかね。

この変更は対人業務強化の一環。これは在宅患者向けの重複投薬・相互作用防止加算も同様の算定要件・点数になる。

内服薬の調剤料の変更

【変更前】

内服薬(浸煎薬及び湯薬を除く。)(1剤につき)

イ (略)

ロ 15日分以上 21日分以下の場合:70点

ハ 22日分以上 30日分以下の場合:80点

ニ 31日分以上の場合:87点

【変更後】

内服薬(浸煎薬及び湯薬を除く。)(1剤につき)

イ (略)

ロ 15日分以上 21日分以下の場合:67点

ハ 22日分以上 30日分以下の場合:78点

ニ 31日分以上の場合:86点

内服薬の調剤料、下がりますよー!!

服薬情報等提供料の算定要件の変更点は?

【変更前】

服薬情報等提供料:20点

【変更後】

1 服薬情報等提供料1:30点

2 服薬情報等提供料2:20点

この調剤料は、『地域支援体制加算』の算定要件にもなっている薬学管理料。 恐らく、ほとんどの薬局でこの加算を取ることは無かったんじゃないかと思う。

なので、そもそもどんな要件なのか? 算定要件の変更点は何か? 服薬情報等提供料1と2の違いは? 『地域支援体制加算』との関係性・・? 算定するための具体的方法は?

などなど、長くなりそうなので別記事でまとめるので、参考にしてみてください↓

関連記事『服薬情報等提供料』とは?点数や算定要件の変更点は?

『無菌製剤処理加算』の点数の変更

【変更前】

5の注射薬について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、中心静脈栄養法用輸液、抗悪性腫瘍剤又は麻薬につき無菌製剤処理を行った場合は、1日につきそれぞれ65点、75点又は65点(6歳未満の乳幼児の場合においては、1日につきそれぞれ130点、140点又は130点)を加算する。

【変更後】

5の注射薬について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、中心静脈栄養法用輸液、抗悪性腫瘍剤又は麻薬につき無菌製剤処理を行った場合は、1日につきそれぞれ67点、77点又は67点(6歳未満の乳幼児の場合においては、1日につきそれぞれ135点、145点又は135点)を加算する。

これと併せて、無菌製剤室を共同利用したときの費用について、「利用する施設間で合意を取るように」という内容を明確化するそうだ。

後発医薬品調剤体制加算が3区分へ!調剤基本料へ減算規定が新設!

【変更前】

後発医薬品調剤体制加算1 65%以上:18点

後発医薬品調剤体制加算2 75%以上:22点

【変更後】

後発医薬品調剤体制加算1 75%以上:18点

後発医薬品調剤体制加算2 80%以上:22点

後発医薬品調剤体制加算3 85%以上:26点(新設)

[調剤基本料]

注6 後発医薬品の調剤に関して、別に厚生労働大臣が定める薬局において調剤した場合には、所定点数から2点を減算する。ただし、処方箋の受付回数が1月に600回以下の保険薬局を除く。

(「別に厚生労働大臣が定める」の条件が次↓)

[施設基準]

調剤基本料の注6に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局

次のいずれかに該当する保険薬局であること。

(1) 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が2割以下であること。ただし、当該保険薬局における処方箋受付状況を踏まえ、やむを得ないものは除く。

(2) (1)に係る報告を地方厚生局長等に報告していない保険薬局であること。

簡単にまとめると、『後発加算が3つになり後発品割合は高くなった』ことと、『後発品割合が20%以下なら調剤基本料を2点マイナス』ということ。

厚生労働省は『後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ(H25年4月)』で「平成30年度から平成32年度末までの間のなるべく早い時期に80%以上とする」と目標を掲げてる。

そのため、今回の改定で達成するため気合を入れてきた。 減算要件なんか作ってきたからね。

ちなみに、病院での一般名処方の加算も改善され、後発割合を高めるための政策誘導をビシビシと感じますね。

【変更前】

[処方箋料]

イ 一般名処方加算1 3点

ロ 一般名処方加算2 2点

【変更後】

[処方箋料]

イ 一般名処方加算1 6点

ロ 一般名処方加算2 4点

重要な内容なので、詳細を別の記事にまとめた。良かったら参考にどうぞ↓

関連記事『後発医薬品調剤体制加算』の変更点は?点数や算定要件は?

調剤基本料の点数・算定要件の変更点とは?(門前薬局の評価見直し)

2017年に出されていた、『2018年診療報酬改定で診療報酬と薬価のどの程度上げ下げするか』を決めた調剤報酬改定率の資料にも「大型門前薬局に対する評価の適正化」とわざわざ書いてあったので、門前薬局の風当たりは強くなる。

どのように厳しくなるのか含め、調剤基本料の変更点はかなりのボリュームなので、別の記事にまとめました↓

薬剤服用歴管理指導料の点数の変更点とは?

【変更前】

(薬剤服用歴管理指導料)

1 原則6月以内に処方せんを持参した患者に行った場合: 38点

2 1の患者以外の患者に対して行った場合 :50点

3 特別養護老人ホーム入所者に対して行った場合: 38点

注1

1及び2については、患者に対して、次に掲げる指導等の全てを行った場合に、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。ただし、手帳を持参していない患者又は区分番号00の1に掲げる調剤基本料1若しくは区分番号00の4に掲げる調剤基本料4以外の調剤基本料を算定する保険薬局に処方箋を持参した患者に対して、次に掲げる指導等の全てを行った場合は、50点を算定する。

【変更後】

(薬剤服用歴管理指導料)

1 原則6月以内に再度処方せんを持参した患者に行った場合: 41点

2 1の患者以外の患者に対して行った場合 :53点

3 特別養護老人ホーム入所している患者に訪問して行った場合: 41点

注1

1及び2については、患者に対して、次に掲げる指導等の全てを行った場合に、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。ただし、手帳を持参していない患者又は区分番号00の1に掲げる調剤基本料1以外の調剤基本料を算定する保険薬局に処方箋を持参した患者に対して、次に掲げる指導等の全てを行った場合は、本文の規定にかかわらず、処方箋受付1回につき、53点を算定する。

点数の変更と併せて、お薬手帳の活用実績があると認められない薬局に対して、薬剤服用管理指指導料の区分が新設された。↓

(薬剤服用歴管理指導料)

注9 別に厚生労働大臣が定める保険薬局において、注1又は注2に掲げる指導等の全てを行った場合には、注1及び注2の規定にかかわらず、薬剤服用歴管理指導料の特例として、処方箋受付1回につき、13点を算定する。この場合において、注3から注6までに規定する加算は算定できない。(新設)

(「別に厚生労働大臣が定める」の条件が次↓)

(薬剤服用歴管理指導料の施設基準)

適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局であること。(※)

※ 「6月以内に再度処方箋を持参した患者のうち、手帳を持参した患者の割合が5割以下」等の基準を設ける。

手帳持ってこないほうが高い薬歴管理料が算定できるので、それを防止するための対策として新設したと思われる。この『5割以下』は、直近3カ月間の手帳持参率が50%を下回る場合。

あと、乳幼児服用指加算も変わるので、併せてチェック。

【変更前】乳幼児服薬指導加算:10点

【変更後】乳幼児服薬指導加算:12点

算定以外で変わる(見直し)になる内容は?

これはヤバい!納入価値引き対策「未妥結減算制度の見直し」

未妥結減算のために、厚労省が本気を出したもよう。

具体的に何がヤバいのか。次回の薬価交渉がめちゃクソ大変そう。 というのも、無茶な薬価交渉をしてきたら厚労省に相談して、その内容を公表すると言ってる。

コチラの記事↓にまとめますが、薬価差益がますます無くなりそうで、卸と交渉する立場としてはますます胃が痛くなるぅぅぅ。。。

関連記事厚労省で晒される?『未妥結減算制度の見直し』が本気な件

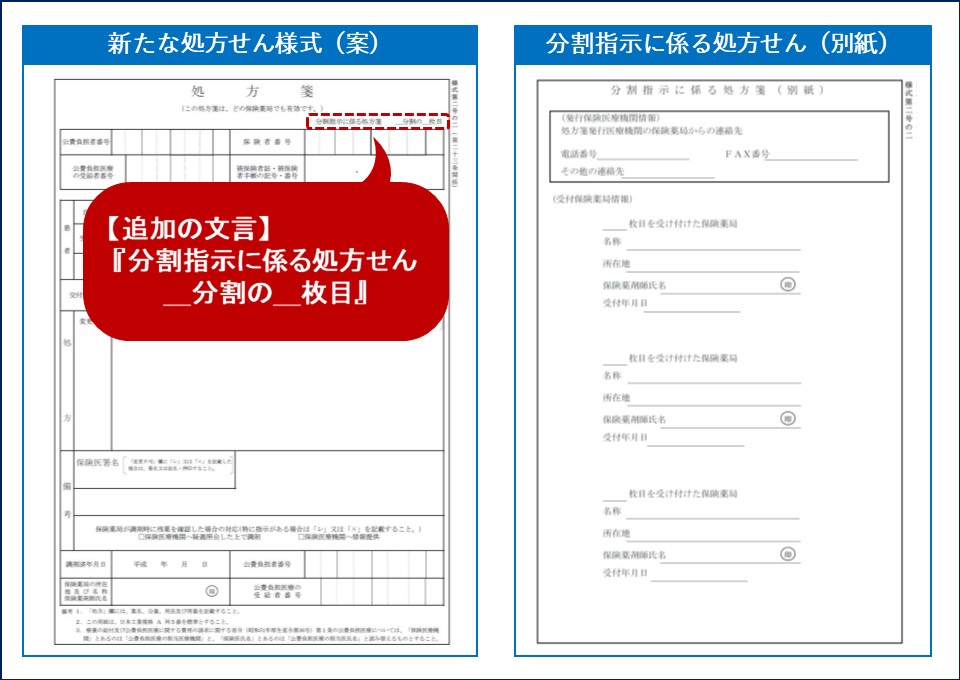

分割調剤を処方せん様式へ追加!手続きの明確化・合理化へ!

分割調剤を活発にしたいための変更ですね。 厚労省としては、分割調剤することが普通であると思わせて、ゆくゆくはリフィル処方せんにもっていきたいんでしょうねー。

薬局(個人的)としても大賛成!がんばれ、厚労省!

興奮しましたが、処方せん様式と、分割調剤に関する注意事項はこんな感じ↓

[分割調剤に係る留意事項]

(1) 分割指示に係る処方せんを発行する場合、分割の回数は3回までとすること。(2) 分割指示に係る処方せんを発行した場合は、患者に対し、調剤を受ける度に、記載された回数に応じた処方せん及び別紙を保険薬局に提出するよう指導すること。

(3) 保険薬局の保険薬剤師は、分割指示に係る処方せんの交付を受けた患者に対して、継続的な薬学的管理指導のため、同一の保険薬局で調剤を受けるべきである旨を説明すること。

(4) 保険薬局の保険薬剤師は、患者の次回の調剤を受ける予定を確認すること。予定される時期に患者が来局しない場合は、電話等により調剤の状況を確認すること。患者が別の保険薬局にて調剤を受けることを申し出ている場合は、当該保険薬局に調剤の状況とともに必要な情報を予め提供すること。

(5) 受付保険薬局情報において、1枚目の処方せんが処方せんの使用期間内に受け付けられたことが確認できない場合は、当該処方せんは無効とすること。

平成30年4月1日追記:

疑義解釈その1(平成30年3月30日)での記載。処方せんと分割指示書は何回目の分割調剤かに関わらず、別紙を含むセットで患者さんから貰わないと受付NGなので注意したい。

ヒルドイド(ヘパリン)の美容目的が保険適応外へ

ヒルドイド(ヘパリンナトリウム、ヘパリン類似物質)に関して、美容目的といった疾病の治療以外の場合、保険給付の対象外であることを明確化する。

入院中の患者以外の患者に対して血行促進・皮膚保湿剤(ヘパリンナトリウム、ヘパリン類似物質)を処方された場合で、疾病の治療であることが明らかであり、かつ、医師が当該保湿剤の使用が有効であると判断した場合を除き、これを算定しない。

美容目的でヒルドイドを処方してもらってる人、ぶっちゃけたくさん居るもんね(汗

明細書無料発行の推進

短冊(中医協の資料)に書いてある内容をそのまま抜粋↓

第1 基本的な考え方

現行、電子レセプト請求が義務付けられている病院、診療所及び保険薬局については、原則として明細書を無償で発行しなければならないこととされているが、公費負担医療に係る給付により自己負担がない患者(全額公費負担の患者を除く。)については、患者からの求めがあったときに限られている。

※ 自己負担がある患者については、診療所及び保険薬局において経過措置あり。

自己負担がない患者については、保険医療機関及び保険薬局において経過措置あり(病院及び保険薬局は平成 30 年4月から完全義務化)。第2 具体的な内容

公費負担医療に係る給付により自己負担がない患者(全額公費負担の患者を除く。)についても、患者に対する情報提供の観点から、電子レセプト請求を行っている保険医療機関及び保険薬局については、「保険医療機関及び保険医療養担当規則」、「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」及び「高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準」を改正し、自己負担がある患者と同様に、無料発行を原則義務とする。

公費負担で自己負担ない患者には明細書発行の義務が無かったこと知らなかった。。

全患者に対して明細書を発行している薬局(医療機関)が大多数な気がするから、今まで通り領収書と明細書をセットで渡しておけば問題ないですね。

行政からの重要資料、2018年度疑義解釈の原文一覧

2018年度の調剤報酬(ついでに薬価改定)に関して、頑張れる人は原文も目を通しておいて欲しいので、重要な資料をピックアップしてリンクを置いてきます。

行政からの重要書類や疑義解釈が出されたら、こちらに随時更新していきますっ!ので、定期的に見に来てねー!

厚労省からの通達

■平成30年度診療報酬改定について

→平成30年度の診療報酬改定内容がまとめられた厚労省のページ。

●調剤報酬改定率

(2017年12月20日 中央社会保険医療協議会 総会 第380回)

【資料説明】2018年度の診療報酬改定率の大枠(%)

●個別改定項目について(通称:短冊)

(2018年1月24日 中央社会保険医療協議会 総会 第386回)

【資料説明】診療・調剤報酬個別項目の改定箇所(点数未決定)。メッチャ枚数ある。

●個別改定項目について(点数書いてある版)、調剤報酬点数表(変更箇所の比較)

(2018年2月7日 中央社会保険医療協議会 総会 第389回)

【資料説明】2018年度の具体的な点数・算定要件の書類

●平成30年度調剤報酬点数表、平成30年度調剤報酬点数留意事項、調剤報酬の改定内容の概要、各種申請様式

(2018年3月5日)

【資料説明】2018年度の調剤報酬の内容が確定!!

●薬価基準改定

(2018年3月5日)

【資料説明】2018年度の薬価改定の内容がまとめられている。

2018年度 疑義解釈の一覧

診療報酬・調剤報酬が1つのPDFにまとめられていて探しにくいので、調剤報酬の項目へ直接リンクするように設定してましたー!(※ブラウザがIE、Edgeだとなぜかうまくいかない汗

●疑義解釈資料 その1 (平成30年3月30日)

●疑義解釈資料 その2 (平成30年4月6日)※調剤に関する内容無しっ!

●疑義解釈資料 その3 (平成30年4月25日)※調剤は明細書に関する内容のみ。

●疑義解釈資料 その4 (平成30年5月25日)※後発品の変更調剤に関して記述あり

●疑義解釈資料 その5 (平成30年7月10日)※調剤に関する内容無しっ!

●疑義解釈資料 その6 (平成30年7月20日)※地域支援体制加算、オンライン服薬指導について

●疑義解釈資料 その7 (平成30年7月30日)※調剤に関する内容無しっ!

●疑義解釈資料 その8 (平成30年10月9日)※調剤に関する内容無しっ!

薬局に関する勉強に便利なサイト

最後に、私がブログを書くときの記事ネタを探したり、情報収集に活用しているサイトの『m3』をちょっとだけご紹介。

m3は、薬局に関連性のある最新情報を国内外問わずにまとめて確認できるため、効率的に知識を補えるので助かっている。

一例ですけど、こういった情報が毎日更新される↓

こう、非常に興味をひかれるコンテンツが豊富。それで、毎日更新される。 なので、毎朝の通勤時間でサッと記事のタイトルだけ見ておけば、「え、知らないの?」といった取り残されるリスクが無くなる。※アプリがあるので便利。

閲覧するためには登録が必要なんだけど、お財布にやさしく登録費が無料。登録時に入力する内容は名前とか生年月日などで、「1分」あれば登録ができる。

なので、登録するか悩むぐらいなら、その悩んでる時間で登録完了する。

あと地味に嬉しいのは、サイト内の勉強動画を見ると『m3ポイント』なるものが貯まり、『Amazonギフト』と交換できる。情報収集しながらお小遣い稼ぎできるのが一石二鳥。

他の薬剤師向け情報サイトでは有料登録しないと読めないネタが、m3で掲載してることもあるので、登録して損は無いというか、「使わないのが損」な貴重なサイト。

すべての薬剤師に自信を持っておススメできるので、他の薬剤師に差をつけられる前にぜひ活用してみてください(و`ω´)و

公式サイトm3

【答え】継続的な勉強

2019年5月に厚労省が出した薬剤師の需要と供給についてのレポートをご存知ですか?

これ簡単に言うと『すでに薬剤師が余り出している』という内容が書いてある。需要を上回る数の薬剤師がいるそうだ。

突然ですが、最近の新卒の採用事情はご存知ですか?

調剤薬局やドラッグストアは、昔はそれこそ薬剤師の資格を持っていれば即採用というぐらい簡単でした。

でも今はちがう。優秀な成績の薬剤師に絞り始めていて、成績が悪い薬剤師は採用しない。

この流れが、じわじわと中途採用にも来ています。なぜそんなこと分かるかというと、これでも薬剤師の採用を担当してますから、動向はチェックしてるのです。

薬剤師が飽和していく未来に対し、すこしでも質を高めて需要の高い人材となるため、ぜひ日々の勉強に役立ててください(و`ω´)و